我們的生活環境中有許多看不見的毒,包括環境中的毒以及食品裡的毒,本文要介紹的毒,是來自食品當中「磷」的風險。從人類歷史來看,飲食文化一直不斷在進化中,從一開始只要求「吃飽」,進化到「吃好」,漸漸走向「吃得巧」,現在則是強調「吃健康」。在強調吃健康的過程中,就有很多情況會談到毒的問題,所以食品毒理學也日益受到關注。

談「磷」風險之前,先來談談「零」風險這個概念。舉例來說,有個母親給嬰兒哺餵母乳,請問母乳是百分之百純淨、零風險的嗎?根據某醫學中心調查,初乳當中其實還是存在著一些有毒物質,但是這樣的訊息如果貿然公布只會造成不必要的恐慌,因為這些所謂的有毒物質含量是極低的,雖然確實存在。這主要是因為以前用高效能液相層析法(HPLC)再用比色法檢驗,現在則是使用精密度更高的液相層析串聯式質譜儀(LC-MS/MS)來檢驗,所以現在能檢驗出來的極限值是非常微量的。但事實上母乳中所含的極低劑量抗生素比起三鹿奶粉中的三聚氰胺要安全多了,因此不需要憂慮。所以我們講食品安全,一定要先知道「零」風險的觀念並不存在。

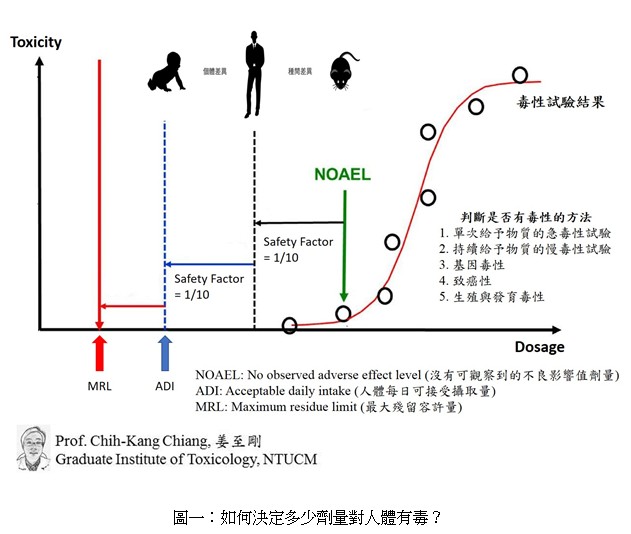

毒理學之父Paracelsus說:「所有的物質都是毒物,沒有一種不是毒物;但是只要劑量正確,就可以把毒物變成仙丹。」Paracelsus是1493年出生的,當時在15、16世紀就已經提出觀點,說明最毒的和最不毒的都會有中毒的風險。從最不毒的來說,比如喝水過量也會「水中毒」;從最毒的來說,比如砷(砒霜)中毒,但其實砷也已經入藥。所以同樣要回到劑量的概念,我們一定要知道一個重要觀念,毒物的攝取需要達到一定的量才會對健康產生不良影響。簡單的說明就是,我們先從動物的毒性試驗中得到「沒有可觀察到的不良影響值劑量」,也就是no-observed-adverse-effect level(NOAEL),依據不同物種、人種對於毒物不同反應的差異設定安全係數而得到人類的「每日容許攝取量」,這個數值代表人終其一生攝食該劑量的毒物都不會影響健康,再依據國人的飲食習慣,推估每一種含該毒物的食品攝取量,評估每項食品中的最大殘留容許量-MRL(maximum residue limit)。所謂超標就是超過MRL,但超標就是中毒嗎?絕對不是,因為依據科學計算,已經確保人經由攝食各種食品所造成的毒物暴露不會超過容許量,所以說風險是由物質的毒性乘上暴露的劑量,重點還是量!「只講毒,不講量」,這個觀念是很糟糕的。

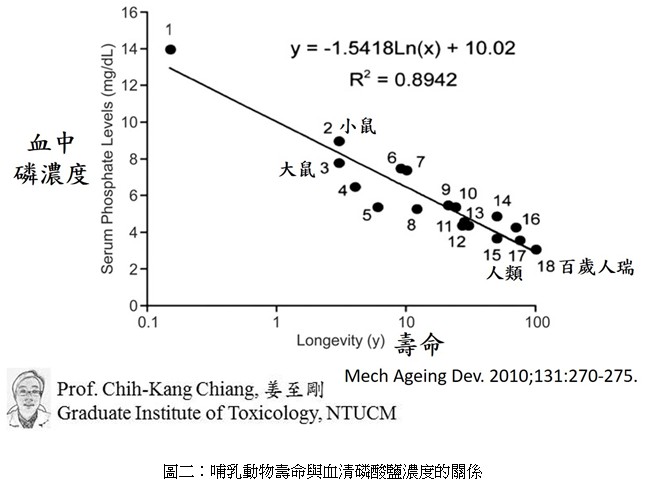

我們知道「磷」無處不在,環境裡面所有的有機磷、無機磷,經過植物吸收後由動物應用,接著有機循環成細菌。甚至我們每一顆細胞都有「磷」的存在,構成細胞膜的成分叫磷脂質雙層膜,我們的人體代謝也需要磷,ATP、ADP及DNA遺傳物質都有,它有很多緩衝的功能,還可以當作第二信使(secondary messenger),與老化、蛋白質調控及氧氣的運輸都有關係。肉品添加物中也有許多「磷」,因為它是很重要的食物保存劑,但是要加多少劑量比較好?這就是值得去討論的重點了。

高血磷與慢性腎臟病對健康有什麼影響呢?腎臟是排除體內「磷」的重要器官,當慢性腎臟病導致腎臟功能下降時,磷的排出能力會降低,血磷就會上升。慢性腎臟病進一步造成礦物質異常及骨病變,使磷沉積並讓平滑肌細胞轉化變成類骨骼肌細胞,如幹細胞再分化。高磷及尿毒誘發副甲狀腺亢進之後,骨頭容易疏鬆,讓骨折的比率增加及左心室肥大,而且死亡率增加。

在臺灣,慢性腎臟病的盛行率為11.9%,所以,約有兩百多萬人罹患慢性腎臟病。人在老的時候腎臟功能每增加1歲,腎絲球過濾率(eGFR)約下降1,這個過程中我們看到第一個下降的是抗老化基因Klotho。第二個開始下降的是維他命D,然後開始有一些想盡辦法要讓我們身體能夠代償回來的FGF23(纖維母細胞生長因子23),會刺激體內的「磷」要讓它排出去,接下來副甲狀腺素也要讓磷排出去。所以當「磷」在抽血檢驗中被看到時,已經是慢性腎臟病第四期左右了,這時才比較容易看到血磷濃度上升。由於從抽血檢驗報告中察覺到「磷」的出現時,慢性腎臟病都已經進展到相當惡化的程度,而臺灣的洗腎病人那麼多,但是我們對於「磷」的限量標準卻又沒有比其他國家嚴格,所以對於「磷」的添加若缺乏良好的管理,至少對我們兩百多萬透析或慢性腎臟病的病友來說是很不公平的。因此在大家關注磷風險以及談磷對加速老化的影響之外,其實應該更早期去注意「磷」的限量標準會影響慢性腎臟病患者血液中磷濃度的這件事情。

從食品添加物「磷」含量的風險來分析慢性腎臟病的病患需要排出「磷」這件事情,第一要務就是要攝取低磷的飲食。第二個方式就要使用磷的螯合劑,但用這種方式的費用很高。第三個方法是用透析。若要洗乾淨一點,24小時都在洗是最乾淨的,可是人生不是只有透析而已,所以透析患者血磷值高於5.5mg/dL以上的還是佔有4成左右;即使吃很低磷飲食、很認真透析,還是有那麼高比率的患者血磷濃度偏高。所以當我們調高食品添加物中「磷」的限量標準時,對腎臟病病友來說能選擇的食物範圍是更窄的,可怕的地方在於目前臺灣已有超過8萬人在透析,這個比例其實是太高的。

從食品添加物「磷」含量的風險分析到高血磷的健康風險證據,我們可以知道,國人體內「磷」的含量普遍過高,所以磷酸鹽限量標準的修正,是食藥署現在提出的一個重要議題。我們也希望大家在討論這個議題之前,能夠先清楚了解它所帶來威脅健康的風險,因為只有當你知道它所帶來的後果很嚴重時,你才會戒慎恐懼。所以應該讓所有利害關係者都能夠知道食品添加物中的「磷」含量對國民健康的影響,共同針對這議題進行審慎評估,讓政府的管理有一個很重要的實證依據,這是我們現在一直努力的方向。

要推動臺灣的食品安全,最重要的是須由科學面向出發,以毒理學概念探討食品安全相關議題,用科學論證謀求解決之道,注重毒物的「劑量」而非僅凸顯「毒性」,徹底改變食品安全的現況。

本文章參考整理自姜至剛醫師「毒道之處,談磷風險」演講內容。

延伸閱讀:「毒道之處:談磷風險」,台灣食品安全促進協會系列叢書(二),元照2017年12月出版。

|