古人說「病從口入,禍從口出」意思是指疾病是由於飲食不慎引起的,災禍是因為語言不當招來的。尤其在爆發一連串的食安問題後的現今社會,這句話顯得特別的貼切。食源性疾病是指食品中含有致病因素進入人體所引起感染性或中毒性的疾病。按致病因素分類,包括化學性的(農藥、三聚氰胺、塑化劑等)、生物性的(細菌、病毒、寄生蟲等)、有毒動植物的(毒蘑菇、河豚魚等)。依美國疾病管制局的統計每年都有1/6的美國人食用被污染的食物或飲料得到食源性疾病。這是一種常見、卻可以事先被預防的公共衛生問題。

在細菌類食源性疾病中多是由吃了被致病菌或其毒素污染的食物所致。以下簡介幾種常見的致病菌,如:沙門氏桿菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、蠟樣芽孢桿菌、金黃色葡萄球菌與腸道出血性大腸桿菌等。

沙門氏桿菌:容易受污染的食物,如生的或未煮熟的雞蛋/雞蛋製品(如:蒸蛋、提拉米蘇)、牛奶/牛奶製品、肉類/肉類製品等,在炎熱的夏天,若食物保存不當,沙門氏菌容易大量繁殖,更易傳播造成感染。一般臨床症狀通常為急性腸胃炎,也會發生噁心、嘔吐、下痢、發燒及腹部絞痛等症狀。嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重,易因菌血症引發其他嚴重併發症。

李斯特菌:容易遭到李斯特菌汙染的食物為蔬果、生乳、乳酪、肉品、熱狗、魚蝦、冰淇淋等。此細菌可透過胎盤或產道傳染給新生兒,孕婦應避免食用生食。健康狀態良好的人,感染時可能無症狀或類似感冒的輕微發燒、頭痛或噁心、嘔吐等腸胃不適症狀,可不需治療。但孕婦或免疫功能不全的病患,感染李斯特菌症易導致敗血症和腦膜腦炎,具有潛在的死亡風險。

副溶血性弧菌:是一種海洋細菌,主要來源於魚、蝦、蟹、貝類和海藻等海產品。臨床上以急性起病、腹痛、嘔吐、腹瀉及水樣便為主要癥狀。

其他如蠟樣芽孢桿菌、金黃色葡萄球菌與腸道出血性大腸桿菌,多為菌種產生毒素,而對人體產生危害。

|

|

| 圖一 金黃色葡萄球菌 |

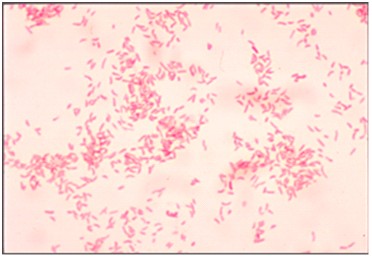

圖二 弧菌染色 |

在炎炎夏日,高溫的環境下更容易造成此類細菌的滋生,如有上述症狀需及時就醫。最後,提供大家食品安全五大要訣:1.保持食品清潔;2.生、熟食分開;3.食物要煮熟;4.注意食物儲存溫度;5.安全的飲用水與食品。期待大家都能吃的開心過得安心。

資料來源

- 美國疾病管制局http://www.cdc.gov

- 衛生福利部疾病管制署http://www.cdc.gov.tw

|