小兒部主治醫師 胡雅喬 |

|||||

|

「你最近做健檢了嗎?」隨著大眾健康意識的提升和人口老化,健檢已成為常見的寒暄話題。我們的全民寶貝—兒童的健康同樣備受關注。那麼,兒童是否也應該定期接受健康檢查呢?事實上,目前已有多項針對兒童的常規健康檢查與發展篩檢服務,還有一些自費健檢項目可供選擇,但要注意的是:健康檢查是針對重要項目做健康篩檢,不能保證能檢查出所有疾病,其主要在達成以下目標:

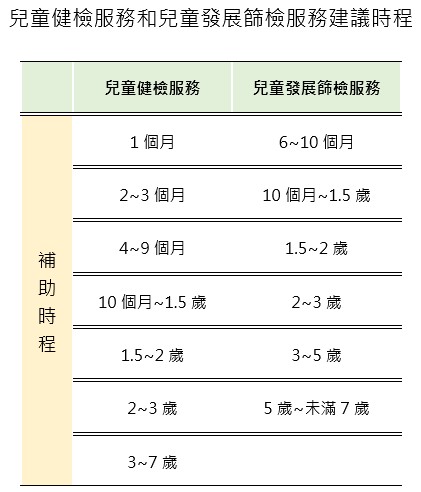

接下來,讓我們分幾個不同階段來詳細說明兒童可以進行的健康檢查。 新生兒健檢 新生兒健檢是兒童健康檢查的第一步,通常在出生後24到48小時內進行。這項檢查包括身體檢查、聽力篩檢和先天性代謝異常篩檢等項目。醫師會仔細檢查新生兒的各個部位,確保沒有明顯的異常或先天性疾病。在這段時間,醫療團隊會使用自動聽性腦幹反應儀(aABR)進行聽力篩檢,並在寶寶出生後24~36小時內使用脈衝式血氧儀檢測血氧飽和度,以篩檢出新生兒危急性先天性心臟病。 血液檢驗方面,孩子出生後48小時內可選擇接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢。只需微量的腳跟血,便可完成篩檢。目前國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢,包括民眾較熟知的葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症(G6PD,俗稱蠶豆症)。某些醫療院所還提供其他自費篩檢選項,如龐貝氏症和嚴重複合型免疫缺乏症等。雖然這些都是極罕見的疾病,但由於代謝異常疾病在嬰兒階段通常症狀不明顯,不易從外表察覺。一旦延遲至出現疾病症狀,可能已造成永久的神經與身體損害。因此,越早接受篩檢,越能及早發現並給予治療。 儘管少子化是當前臺灣面臨的重大挑戰,但對兒童的照顧也越趨精緻化。目前已發展出許多針對新生兒的自費檢驗,例如次世代定序疾病基因突變檢測聽損基因或其他疾病相關基因。每項檢查針對的疾病篩檢率和後續疾病的相關性各不相同,建議家長在產前多了解、詢問相關內容,待寶寶出生後再決定是否接受相關篩檢。此外,自費新生兒超音波也是近年來逐漸發展的健檢項目。常見檢查部位包括:腦部、心臟、腹部(包含肝膽腎)和髖關節。由於胎兒出生後需要一段時間適應子宮外環境,許多器官仍在發育中,這些超音波檢查結果代表檢查當下的身體狀況。有些結構(例如卵圓孔)會隨年齡增長而恢復正常,因此持續於健兒門診接受身體檢查和後續追蹤更顯重要。 常規兒童健康檢查和兒童發展篩檢 國民健康署依兒童發展時程,提供7歲以下共7次的兒童健康檢查,通常與常規疫苗接種同時進行。檢查項目主要包括生長評估(身高、體重、頭圍)、身體理學檢查及發展評估。家長只需攜帶兒童健康手冊和健保卡,在各醫療院所指定的健兒門診時間內,僅付掛號費即可接受檢查。建議家長在就診前,參照孩子的年齡,填寫兒童健康手冊中「家長紀錄事項」和「衛教紀錄表」。這不僅有助於自我檢視孩子的發展狀況,還能讓醫護團隊快速評估兒童健康與發展情況,及早發現並處理發展遲緩問題,同時也為家長提供了在健檢時提出疑問和諮詢的基礎。

七歲後的健檢──配合學校的檢查時程進行健康檢查 七歲後,雖然沒有國健署常規補助的兒童健康檢查,但根據教育部規定,學童在國小、國中及高中階段每學期都必須記錄身高、體重、身體質量指數(Body Mass Index, BMI)和視力。此外,在一年級、四年級,以及國中與高中階段各有一次全身健康檢查,包括身體檢查和血液、尿液檢驗。若發現異常,學童會被轉介至醫療院所進行更詳細的檢查。 除了學校的例行檢查外,若孩子有固定看診的兒科醫師或家醫科醫師,家長可在就診時與醫師討論孩子的健康問題,必要時安排進一步檢查。值得注意的是,兒童比成人較少面臨退化、癌化等疾病風險,因此不需要頻繁的自費健檢。建議家長與兒科醫師詳細討論,根據孩子的年齡、發展情況、家族病史等因素,制定最適合的個人化健檢計劃。

|

|||||