口吃的成因是多因子交互影響

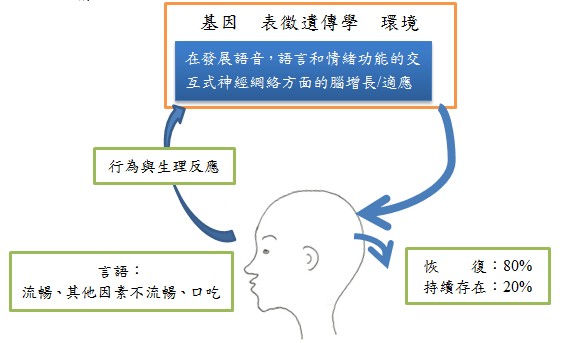

「口吃」是一種言語神經發展的障礙,主要的症狀是原本正常流暢的言語,被不自主的瓦解,造成說話不流暢(Smith & Weber, 2017)。口吃表現出來的言語特質有語音的重複、延長與停頓。現今學術界對於「口吃」的成因提出了一個多因素、動態的理論,包含言語動作、語言能力和情感因素,這三面向間尚有複雜又非線性的相互作用,這些因素導致口吃的發生或持續的發展,約只有20%學前口吃兒童會持續存在此問題到學齡期之後(Smith, 1990, 1999; Smith & Kelly, 1997)(參考圖一)。

也有學者強調口吃在認知、語言和心理語言的組成出現障礙,而影響到整體的口語溝通表現。因說話出現特殊的問題,而造成在心理上面對說話時產生壓力、焦慮與負面的情緒,結果不僅是口吃兒童本身,甚至其身邊的家人都會顯著的影響到其生活的品質,因此兒童口吃治療需要整個家庭成員們都要一同來參與(Beilby, 2014),也就是要以家庭為中心的兒童口吃語言治療。

圖一、口吃的多因子動態路徑理論圖(參考自Smith & Weber, 2017)

言語動作、語言、情緒與環境

進一步的來說明,影響口吃的三大面向。第一項是動作,是指言語動作的發展,當口吃發生時是言語動作受阻礙,因此產生言語說話時所需要的各個系統,包含呼吸系統、喉部和聲帶的發聲系統等的動作時間點與協調性上被中斷,就可能會出現說話不流暢。有的觀點認為口吃基本上是因為說話時感覺動作的歷程障礙。當說話時控制此肌肉動作的一組神經元被活化,來控制抑制或活化空間與時間模式的訊號不正確,結果就會造成言語產出異常。在這各方面的影響過程中,還包含與言語動作系統的發展上有關的基因呈現的表徵遺傳學。這些因子對於幼兒期口吃的恢復或是持續存在有影響(Smith & Weber, 2017)。

其次為語言發展。要先評估兒童目前的語言發展程度是否符合其生理年齡的水準,例如一位2歲半的兒童詞彙的理解與表達,是否和同年齡的孩子一樣多。一位3歲的兒童是否可以說出完整句。若有符合其年齡的語言發展能力,才會深入評估兒童說話的流暢性與評量其口吃程度。也就是當兒童語言發展遲緩時,需要先提升語言能力後,再考量口語表達的流暢性。

第三項則為情緒與環境因素。情緒包含內在與外在的環境,對於口吃兒童的行為和生理上的影響層次。環境因素要考量家庭成員如父母、祖父母、手足、或其他密切生活在一起的家人或照顧者,也需要考量學校教師或同儕對兒童的影響程度。

總之,要全面性的幫助孩子說話流暢就要從孩子言語動作發展、語言發展與語音熟練度,以及孩子本身的氣質表現,再加上生活與學習環境上相關的人事物來一同考量。

家長如何幫助口吃兒童

家長先放慢說話速度。從「需要與能力模式」來看口吃的發展,認為對某些兒童的語言、情緒、言語動作和環境,要求超過了他們講流利的語言的能力,因此Sawyer(2017)等人研究探討口吃兒童的父母,若放慢說話速度和他們說話,是否有助於口吃兒童說話流暢度的提升。此治療策略在於降低口吃孩子說話時認知、語言、動作技巧與情緒上的耗用與負擔。指導家長或主要照顧者在家中與孩子說話時要使用合適的說話方式,以促進孩子說話的流暢度。包含放慢說話速度、增加句子之間的停頓時間等。

家長有韻律的說給兒童聽。Savelkoul(2007)等人也建議在與孩子對話時,雙親直接改變對口吃孩子的對話方式,孩子的說話流暢度會有顯著的進步。其研究方式是由研究者教家長跟孩子說話的方式,是放慢且輕鬆的對孩子說話。家長就像是孩子的模範,若能適當的表現出有韻律的說話模式,但並不是真的在唱歌,而是可以利用朗讀和對話式說話來練習。結果是若教照顧者有韻律的放慢說話速度,當照顧者的構音速度放慢時兒童的流暢度可以增加。

建立兒童說話的自信心。要幫助家人接受兒童說話不流暢的問題,使家長有信心的幫助孩子說話流暢以建立兒童說話的自信心。在家中家長利用和孩子一同玩的時候,放慢速度和兒童對話,兒童說話時不打斷、不糾正、不要求再說一次,當兒童學習家長緩慢又順暢的說話時,就明確的告訴他說得很好聽,讓兒童感受到說話被稱讚,產生自信心,每次抽出5分鐘來練習,一周練習3~5次,在Millard(2009)等人的研究中以此模式,可以看到兒童說話更流暢,家長也更有信心運用居家練習技巧來指導兒童順暢的說話。

以家庭為中心的兒童口吃治療。家中有口吃兒童時,不僅要指導父母親和手足如何正向的幫助口吃兒童,更重要的是要關心並諮詢父母親與手足在生活上與心理上的衝擊與壓力,並且要協助父母親與手足如何調適。同時口吃兒童的挫折和壓力,也可能會來自於家長企圖要修改其說話不流暢的問題,或是家長聽到兒童出現不流暢的說話時,立刻中斷他們說話,不讓他們把話說完所致(Beilby, 2014)。因此語言治療師會與家長討論家中成員與兒童口語對話的情境表現,以進行詳細分析與選定合適的介入方案。

總之,因為每一個家庭都是獨特的,所以語言治療師在處理兒童口吃問題時,是無法以同一個方法來套用到每一個孩子及其家庭上。語言治療師需要個別評估孩子的言語動作、語言發展、情緒行為與家庭環境間,獨特且多面向的複雜交互關係,來選擇與建議合適的家庭協助技巧。

轉介流程

| 復健科醫師 |

|

| 耳鼻喉科醫師 |

貼心小叮嚀:

- 兒童語言能力發展到可以自己說出完整句子之後,再來考量或處理說話流暢的問題。

- 家長說話的方式就是兒童模仿的榜樣。

- 不要跟兒童說:慢慢說、再說一次、想好再說、不要說了。

- 直接用好的說話方式跟兒童對話:用輕柔緩慢,一句一句的說給兒童聽,讓他學你說。

- 帶著兒童一起來朗讀童謠、繪本、兒歌。

- 建立並累積兒童流暢說話的經驗,培養兒童正向面對且有自信心的說話。

參考文獻

- Beilby, J. (2014). Psychosocial Impact of Living with a Stuttering Disorder: Knowing is Not Enough Psychosocial Impact of Living with a Stuttering Disorder: Knowing Is Not Enough. Seminars in Speech and Language. 35 (2): pp. 132-143.

- Millard, S. K., Edwards, S., & Cook, F. M. (2009). Parent-child interaction therapy: Adding to the evidence. International Journal of Speech-Language Pathology, 11, 61–76.

- Savelkoul, E. M., Zebrowski, P., Feldstein, S., & Cole-Harding, S. (2007). Coordinated interpersonal timing in the conversations of children who stutter and their mothers and fathers. Journal of Fluency Disorders, 31, 1–32.

- Sawyer, J., Matteson, C., Ou, H., and Nagase, T. (2017). The Effects of Parent-Focused Slow Relaxed Speech Intervention on Articulation Rate, Response Time Latency, and Fluency in Preschool Children Who Stutter. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 60, 794–809, April.

- Smith, A. (1990). Factors in the etiology of stuttering. In J. A. Cooper (Ed.), Research needs in stuttering: Roadblocks and future directions (pp. 39–47). Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association.

- Smith, A., & Kelly, E. (1997). Stuttering: A dynamic, multifactorial model. In R. Curlee & G. Siegel (Eds.), Nature and treatment of stuttering: New directions (pp. 204–217). Boston, MA: Allyn & Bacon.

- Smith, A. (1999). Stuttering: A unified approach to a multifactorial, dynamic disorder. In N. Bernstein Ratner & E. C. Healey (Eds.), Stuttering research and practice: Bridging the gap (pp. 27–44). Hove, United Kingdom: Psychology Press.

- Smith, A. and Weber, C. (2017). How Stuttering Develops: The Multifactorial Dynamic Pathways Theory. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 60, 2483–2505, Sep.

|