全靜脈營養(Total Parental Nutrition,

TPN)的治療方式於1968年開始發展,因先天或後天腸道壞死後大量切除小腸而成為短腸症的病童,或是腸道蠕動不良以及發炎性腸疾患,在其腸道無法使用或是腸道只能消化吸收少量營養之下,往往就需要長期使用全靜脈營養,其維持了病人所需的營養,且隨著科技、醫療的進步,配方也跟著調整。

隨著使用情形的增加,臨床醫療照護上發現,只為了施打TPN而持續住院,對小兒的學習及發展勢必會造成阻礙,為了讓病童及家屬的生活都能恢復正常,居家靜脈營養模式(Home

Total Parental Nutrition, Home

TPN)被提出來。本院的小兒居家靜脈營養於1989年實施,在當時只有公保的眷保才能免費使用,也讓少數的家屬減輕不少交通往返、育兒壓力及負擔。全民健康保險制度開始實施後,醫院也協助不少家庭,透過事前申請核准,讓營養輸液能攜回家庭使用,但行政程序仍造成一些困擾,直到2004年12月事前申請的程序取消,由各醫院醫師自行決定後就能使用,才能造福更多需要的民眾。

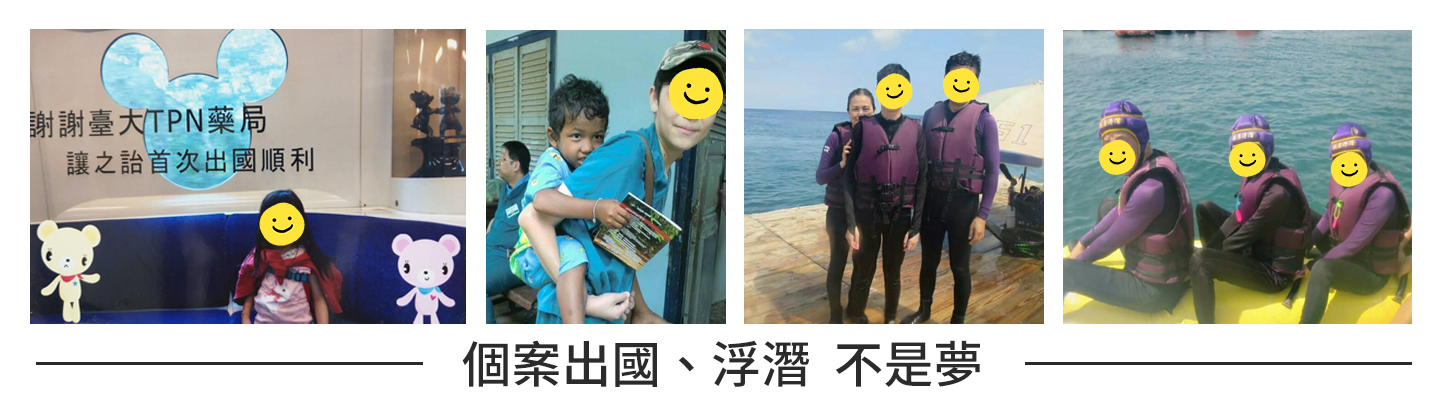

臺大醫院1989年迄今累積有87位小兒個案,成人個案也已超過1300人,小兒個案數雖不多,但其對病童與其家庭的影響深遠,收案到目前為止其中有55位(63.2%)由居家靜脈營養成功轉換為經腸道(如:經口進食或管灌飲食)給予的腸道營養,目前仍持續於臺大醫院使用居家靜脈營養的10位小朋友,從幼稚園、小學、國中,乃至於到大學畢業,都跟正常小孩一般,照常上學、甚至放學後也照常補習,回家才接上靜脈營養使用,使用天數超過9千天的就有兩位,從出生開始使用居家靜脈營養到現在都將近30歲,有幾位家長還帶著小孩出國旅遊,甚至滿足了小孩浮潛的願望。目前有兩位小朋友做小腸移植後,已不需要再使用靜脈營養。

小兒科病人的特性包括了不同年齡的生長發育與學習需求,居家靜脈營養專責護理師必須根據病童生長發育的需求,與醫師討論後調整輸液的熱量、營養素和輸液時間長短的計畫,並根據調整後的醫囑,與家屬討論營養輸液時段,以及病童學習與相關活動之安排。例如:

- 因新生兒循序漸進的發展,包括:爬行、學走路這些活動,以及返院回診時不用帶點滴,到了入學年齡時即可上學也不影響學習。出院前必須評估病童是否有引流用的造瘻口、引流管及能否進食、喝水量的多寡,適時調整施打TPN的時段,從24小時慢慢縮短到12-18?小時,讓病童能有空檔時間學習或減少管路影響活動的時段。

- 特別是新生兒(從出生?)就開始使用TPN的病童,往往無法習得由口進食及咀嚼的能力,這時會利用TPN暫停的時間,讓病童比較會有餓的感覺,也就是提供訓練由口進食的好時機。

- 在長期使用TPN的治療過程中,不免還是會發生一些代謝性的併發症,但家長最怕的就是導管造成的血流感染,對長期需要TPN的病童而言,因感染不得不移除中心靜脈導管的次數太多,就會有找不到血管裝設人工血管的問題,畢竟中心靜脈導管就是維持生命的路徑,所以預防感染也是長期使用TPN的指導重點。