|

前言

住院時當病人因病況可能造成失能、行動不便或需長時間配戴醫療裝置的情形時,護理師常會叮嚀落實相關措施以預防壓力性損傷產生。壓力性損傷是什麼?如何造成的?又該如何預防呢?

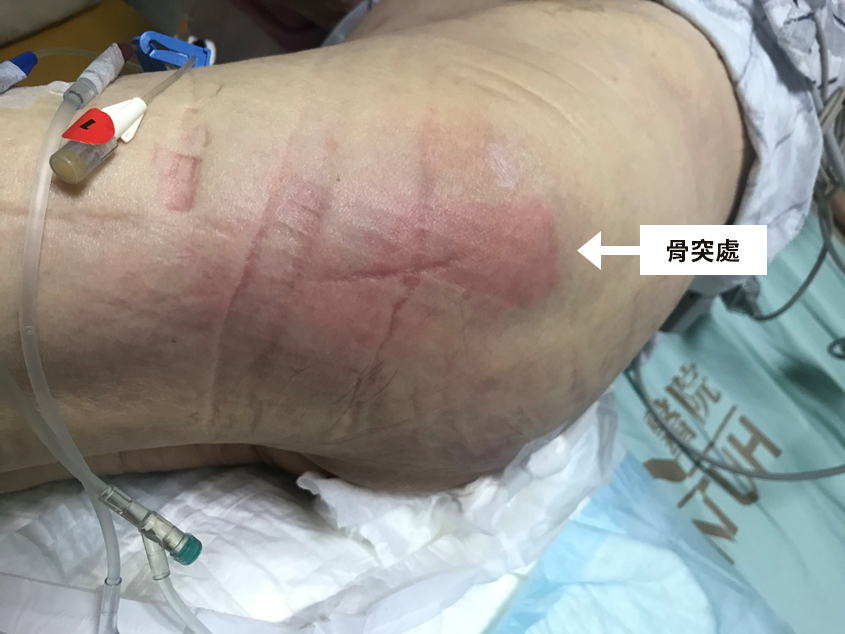

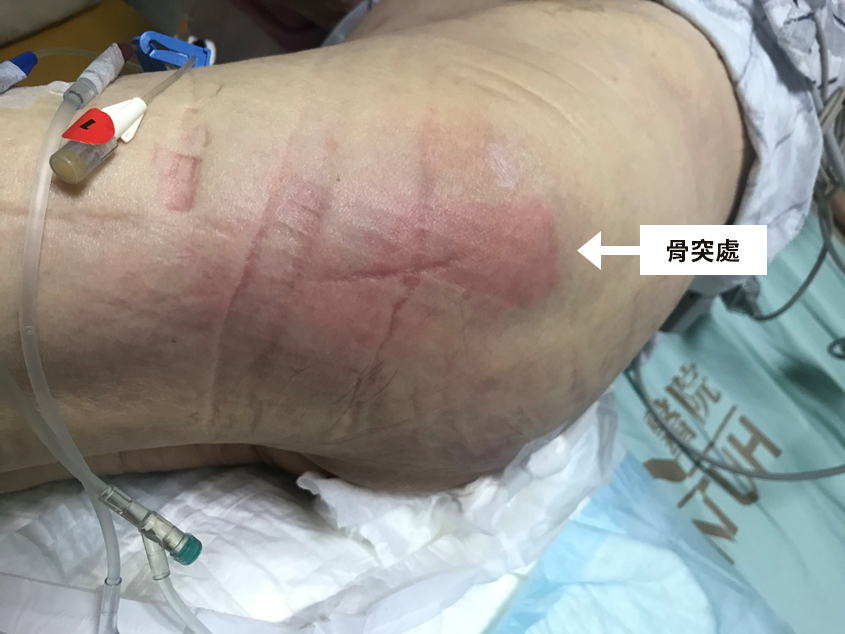

壓力性損傷俗稱為壓瘡或褥瘡,是由壓力或壓力合併剪力所造成皮膚或皮下軟組織局部損傷,常因病患失能、行動不便無法自行變換姿勢需要他人協助或因病況需長時間配戴醫療裝置導致的皮膚損傷,嚴重將傷及骨肉且困難癒合,通常好發在骨突處(圖一),但也可能發生在身體任何容易受到壓迫的位置,如:鼻胃管壓迫鼻孔、氧氣面罩壓迫臉頰、頸圈壓迫脖子等。

圖一 壓力性損傷好發部位

壓力性損傷的高危險群包括肢體活動不方便(如:中風、脊髓損傷)、長期臥床、意識不清、大小便失禁、老年人、皮膚脆弱(如:長期服用類固醇)或敏感、體力衰弱、營養不良、消瘦、糖尿病、心血管疾病、貧血者等。其主要發生的因素與受壓的強度、受壓的時間及病患的組織耐受度息息相關;如:

瞭解壓力性損傷易發生族群及原因後,那該如何預防壓力性損傷的發生?

參考資料

|

|

|

護理部護理師 蕭晴文 |