|

小故事

17歲的顧美美在學校昏倒,由學校校護及同學陪同就醫,到醫院急診時,當班的主治醫師陳醫師詢問病史時,發現病人言語支吾似乎不願意說出自己真正的問題,

對於陳醫師的問話常常沉默不語或只是簡短的回答,只提到常睡不好、功課壓力大、怕考試考不好、沒有朋友可以說出自己的難過等,更發現病人手腕處多處新舊

平行的割傷傷口,有些已經結痂,有些新的傷口還用膠布貼著。陳醫師意識到病人可能有自殺的意念甚至行動,立即打電話尋求精神科醫師的協助…。

精神科醫師到急診了解病人狀況並評估風險後安排至門診追蹤,藉由門診追蹤治療、父母親的支持關懷、及學校老師的關心輔導,顧美美已能克服壓力,正向思考順利考取大學。

你我都是自殺防治守門人

根據衛生福利部的統計資料,除了老年人之外,青少年是最容易自殺的高危險群。任何一次的自殺企圖都是自殺者向外界求助的訊號,不應該將其誤解為為了獲得他人的

注意而忽略之,否則隨之而來的可能是更致命甚至無法挽回的憾事。

青少年自殺行為的危險因子如下

曾有自殺的念頭與自殺的企圖是導致14歲以下的孩子自殺的高危險因子

青少年自殺的警訊(FACT)

病人與親友可以幫忙的事

醫療人員需要做的事

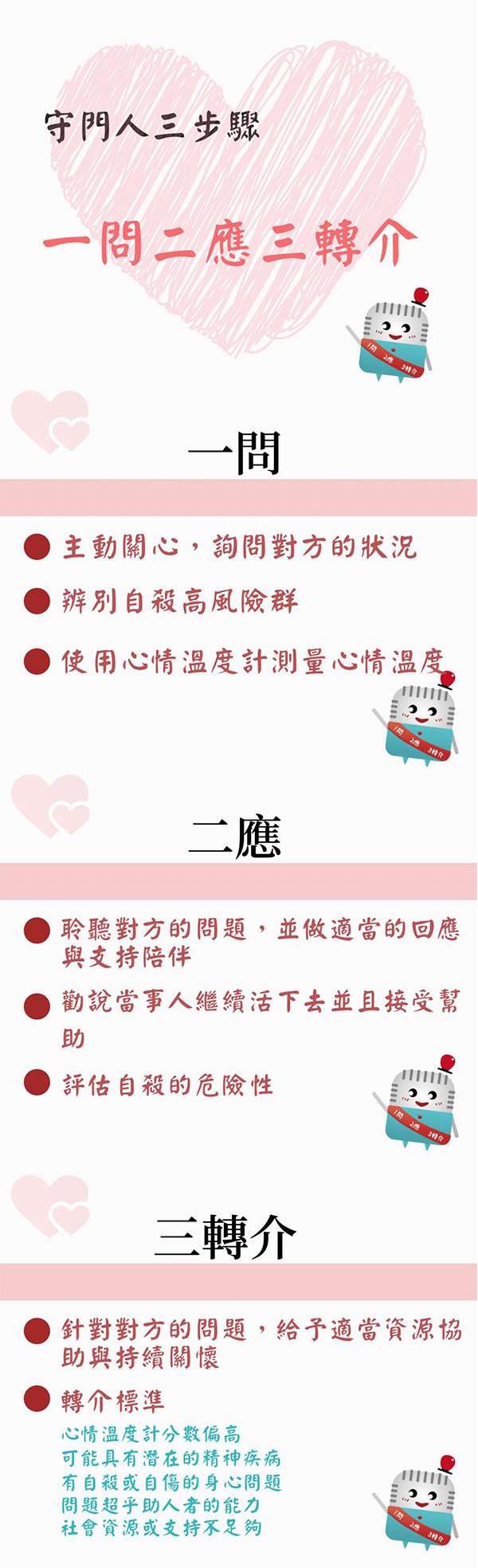

1問2應3轉介的技巧,啟動關懷機制

參考文獻

|

|

| 品質管理中心護理師 陳莉卿 品質管理中心主任 陳世英 |

|||

|

|