|

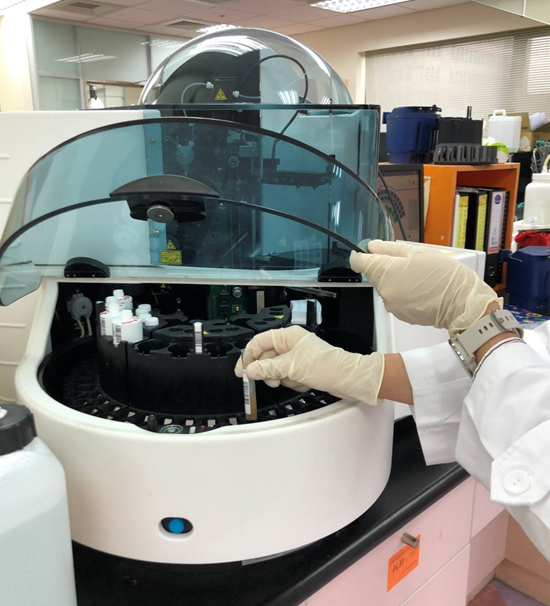

◆ 神經內分泌腫瘤 神經內分泌腫瘤是比較少見的腫瘤,近年來因影像檢查的進步和相關知識的累積,年發生率逐年增加。根據臺灣癌症登記中心的統計資料,神經內分泌腫瘤發生率,從1996年的每十萬人口中有0.30人上升到2008年的每十萬人口中有1.51人,發生率增加5倍。神經內分泌腫瘤約六成發生在消化系統,三成發生在肺部。通常生長緩慢,大多數患者初期症狀不明顯,像是臉部潮紅、腹瀉、腸胃潰瘍、腹痛等,常被誤認其他疾病做症狀緩解。 如果症狀反覆出現或長時間下來仍無法妥善控制,才會進一步做影像醫學檢查或轉介病人至外科做切片檢查,導致多數病人確診時已是晚期或轉移至肝臟等器官。 在診斷神經內分泌腫瘤時,以影像醫學檢查為主,抽血檢驗相關的指標可輔助診斷來提升診斷率,再輔以外科切除手術或相關治療,能大幅提升病人的存活率。 ◆ 嗜鉻粒蛋白A(Chromogranin A)-神經內分泌腫瘤指標 嗜鉻粒蛋白A(Chromogranin A,英文簡稱CgA)是目前最適合的神經內分泌腫瘤指標。 神經內分泌細胞是與神經細胞相似且會分泌荷爾蒙的細胞,而CgA是神經內分泌細胞內組成分泌性顆粒的主要成分之一。 在血液中可以偵測到由神經內分泌細胞或腫瘤釋放的CgA,約九成神經內分泌腫瘤患者的血液中CgA會有顯著的上升。 一般健康人的血液中,CgA的數值在101.9ng/mL以下,若超出101.9ng/mL則表示可能有罹患神經內分泌腫瘤的潛在風險。 CgA可用來定期監控治療效果及追蹤神經內分泌腫瘤是否有變化。當神經內分泌腫瘤患者的CgA值持續升高時,可能表示腫瘤增長,需進行影像學檢查; 若CgA值降低或正常表示腫瘤表現穩定或治療有效,可維持三個月定期追蹤。 CgA濃度在其他非神經內分泌腫瘤和非腫瘤的疾病也會上升,像是心血管疾病、腎或肝功能不全、慢性萎縮胃炎、自體免疫和內分泌相關疾病等。此外,長期使用氫離子幫浦抑制劑或H2受體阻抗劑也會造成CgA濃度上升。一般建議需連續停用氫離子幫浦抑制劑或H2受體阻抗劑治療兩週以上,CgA濃度檢測才不會受影響。 CgA主要用於輔助神經內分泌腫瘤的診斷或是預測監控治療效果,血液中CgA濃度正常或升高無法絕對性代表罹患腫瘤,仍需由醫師配合相關症狀和影像醫學檢查做出正確的診斷。  抽血由自動化儀器檢測嗜鉻粒蛋白A可提高神經內分泌腫瘤的診斷率

|

||||||